最後更新時間: 2025 年 11 月 26 日

8/20台指跌700點,投資風險的第一現場

2025/8/20,台指一口氣重挫728點,外資單日大賣超626億元。

原本還瀰漫在市場裡的樂觀情緒,瞬間消失無蹤。

很多投資人頓時不知所措,急著翻新聞、找國際大事,想弄清楚到底發生了什麼。

在社群裡,有朋友半開玩笑地說:「XX說只是漲多回檔,但也回太多了吧!」

這句話大概說出了不少人的心聲。

而在這場跌幅裡,我遇到的其實只是少部分獲利回吐,並沒有受到重傷。

今天就想藉著這次機會,和大家詳細談談投資風險。

為什麼要了解投資風險?

在股市裡待久了,會發現一個奇妙的現象:

當盤勢大漲時,市場上充斥著造神的聲音。

有人成了「航海王」,也有人開始問自己:「是不是可以辭職,全職投資?」

然而,一旦盤勢開始修正,這些聲音卻悄然無存。

真正能長期活下來的,往往只是少數人。

為什麼?

因為在行情大漲時,很多人眼中只有獲利與報酬,卻忽略了投資風險的存在。

投資不是單純追求「報酬」,而是要能在眾多不確定性中,依然存活下來。

若不懂投資風險,就很容易在下跌時慌亂,陷入選股兩難:

「這檔也不錯,那檔也很好,我到底該賣哪一檔?」

結果不是套牢,就是撐不住心態,最後砍在阿呆谷。

唯有清楚認知並了解投資風險,才能在市場變化之前,提前做好佈局。

投資有風險,什麼是投資風險?

那麼,什麼是投資風險呢?

簡單來說,投資風險就是不確定性,也就是那些我們無法預料的狀況。

舉個例子:你買的股票可能連續幾天創新高,結果隔天卻因公司財報利空直接跌停。這種突如其來、超出預期的情況,就是投資風險。

有可能嗎?當然可能,而且歷史上已經發生過無數次!

回顧歷史,2008 年的金融海嘯、2020 年的新冠疫情,再到 2025 年 4 月川普宣布關稅、導致連續跌停……這些突如其來的事件,正是我們常說的「黑天鵝」,也是投資風險的一種表現。

那麼,投資風險是不是就代表一定會虧損?其實不然。

既然風險代表的是「不確定性」,它確實容易引發極端行情,但同時也可能創造新的機會。對有經驗的投資人來說,投資風險不只是威脅,更可能是轉化為獲利的契機。

總結來說

- 風險 ≠ 虧損

- 風險 = 波動 & 不確定性

- 大幅虧損 = 風險管理失敗的結果

那既然投資風險不只是壞事,我們該如何分類、理解不同的風險呢?

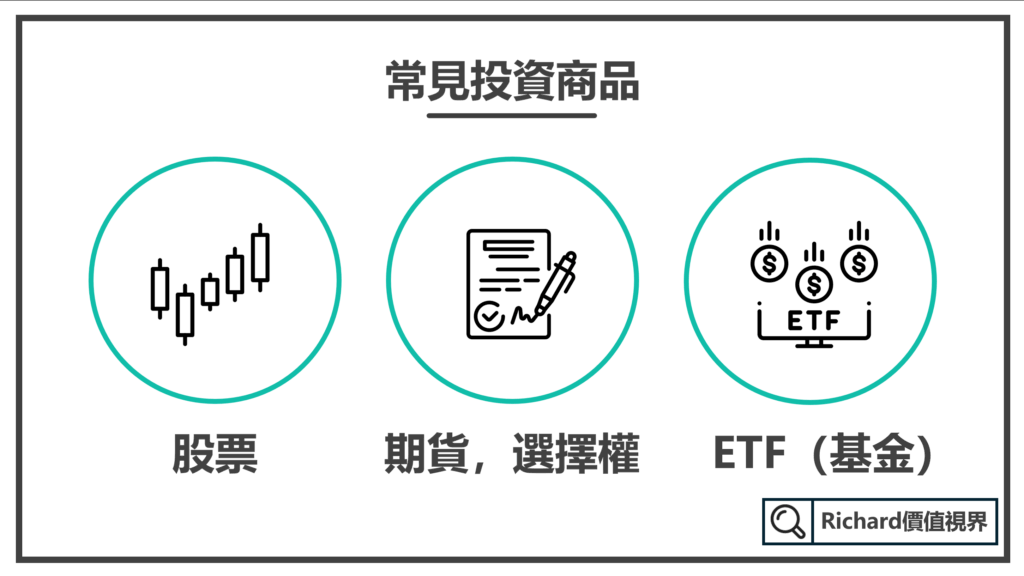

投資商品很多種,風險也不一樣!

能投資的商品有很多種,每種商品的性質以及風險也不同

這邊我們舉比較常見的投資商品為例子

股票投資風險

股票,是大多數人最熟悉、也最常接觸的投資商品。

但除了單純的「股價漲跌」之外,股票還潛藏了哪些風險呢?這裡幫大家列出幾個常見的面向:

市場風險

股票最容易受到大盤影響。

當大盤大跌時,市場情緒恐慌,許多人會不計價格急著賣出。

即使是基本面很好的公司,股價也可能因為市場連鎖反應而跟著下跌。

公司經營風險

股票背後代表的是一間公司。公司會定期公布月營收、財報數據,或是宣布經營決策。

想像一下,如果今天公司公告獲利大幅衰退,而你正好持有這檔股票,你是不是也會想先賣掉觀望?

當多數人都抱著同樣的想法,賣壓自然會出現,股價也就下跌了。

產業循環風險

股票中也有不同的類型,其中一種是景氣循環股

景氣循環股是什麼呢?

有些產業會隨著景氣週期變化,像四季一樣有冷有熱,我們稱為「景氣循環股」。

- 熱門時:需求旺盛,大家搶著買,股價直衝天。

- 冷卻時:需求下降,沒人要,股價就一路往下掉。

如果剛好在「熱潮快結束」時買進,就可能很快碰到「冬天」,眼睜睜看著股價一路下跌。

💡Richard|日常補充

股票的進出場時機,是永遠的難題,也是我們要持續思考學習的!ETF(基金)投資風險

追蹤誤差

在講追蹤誤差前,先簡單理解什麼是 ETF。

ETF 就像一個大籃子,裡面裝著很多股票。你把錢交給發行 ETF 的公司,他就幫你把錢分散投資到這些股票裡。

通常ETF的設計目標,是去「跟著某個指數走」。

像我們最常見的0050,就是元大發行的ETF,裡面放了台灣市值最大的 50 檔股票,目標就是跟著台灣大盤的走勢。

理想上,ETF 的漲跌應該和指數一模一樣,但現實中總會有些落差,這就是 追蹤誤差。

造成追蹤誤差的常見原因有:

- 管理費用:ETF 要有人幫忙打理,就像請家教,你要付學費。這點錢會讓你的報酬比指數少一點。

- 沒辦法完全複製:指數可能有幾百檔股票,但 ETF 不一定能全數買齊,會用現金或替代品來填補,績效自然會有些差距。

- 交易成本:ETF 在買賣股票時,也要付手續費。這些小錢累積起來,就讓績效跟指數有差。

流動性風險

這個比較好理解,就是「太冷門的 ETF 可能不好賣」。

假設你 100 塊買了一檔 ETF,幾個月後價格還差不多在 100 塊。

但當你急著要賣時,市場上願意買的人只願意出 95 塊,而賣的人喊到 105 塊。

最後你只能用 95 塊賣出,這就是流動性風險,也有人稱為「滑移價差風險」。

標的風險

前面說到,ETF是由一籃子股票所組成的基金

也代表著,這籃子的內容決定了風險大小。

- 如果 ETF 裡大部分都是波動很大的股票,那風險自然就更高。

- 有些 ETF 還不只是「做多」,也有「做空」的。 如果你買到做空的 ETF,結果市場大漲,那就會直接虧損。

所以,選 ETF 之前,一定要先看清楚成分股有哪些,以及它的運作規則。這樣才能避免「以為買的是安全的分散投資,結果風險更大」。

期貨,選擇權投資風險

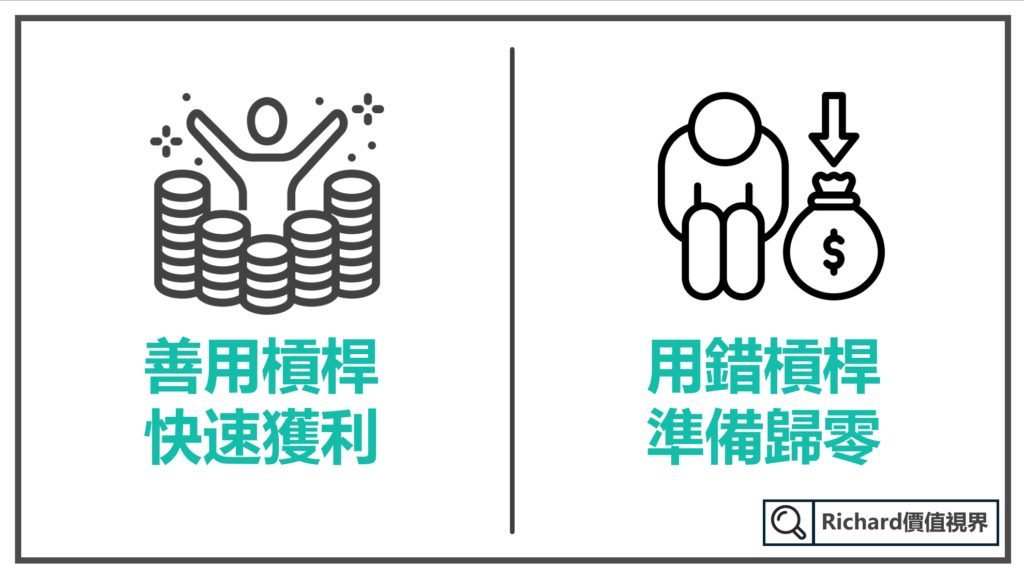

槓桿風險

期貨、選擇權最大的特色就是「有槓桿」。

什麼是槓桿?

簡單來說,就是用小錢去操作大商品。

我們來算一點簡單的數學

以小型台指期貨(小台)為例,下單一口需要的保證金大約是 76,500 元。

但合約的實際價值是 台指數 24,000 點 × 50 元 = 1,200,000 元。

換句話說,你只要用 76,500 元,就能操作一個價值 120 萬的部位,大概就是 15 倍槓桿。

聽起來很爽對吧?

因為漲一點賺的錢會變大,但同樣的,跌一點虧的錢也會被放大。

所以,槓桿就像一把雙面刃:

- 用得好,能快速放大獲利;

- 用不好,可能瞬間爆倉。

因此在用槓桿時,一定要想清楚:自己的風險承受度夠不夠?能不能接受這樣的波動?

複雜性風險

選擇權是一個很靈活的工具,懂的人可以玩出各種進階策略,但前提是——它真的很複雜。

像「買進買權、賣出買權、買進賣權、賣出賣權」這些基本操作,就能組合出數十種不同的投資策略。

問題是,很多人還沒搞懂規則,就急著下單,甚至一次下太大的部位。

結果一遇到極端行情,根本來不及反應,最後虧得一塌糊塗。

一句話總結:選擇權不是不能玩,而是要懂規則、控制好部位,否則複雜性本身就會變成風險。

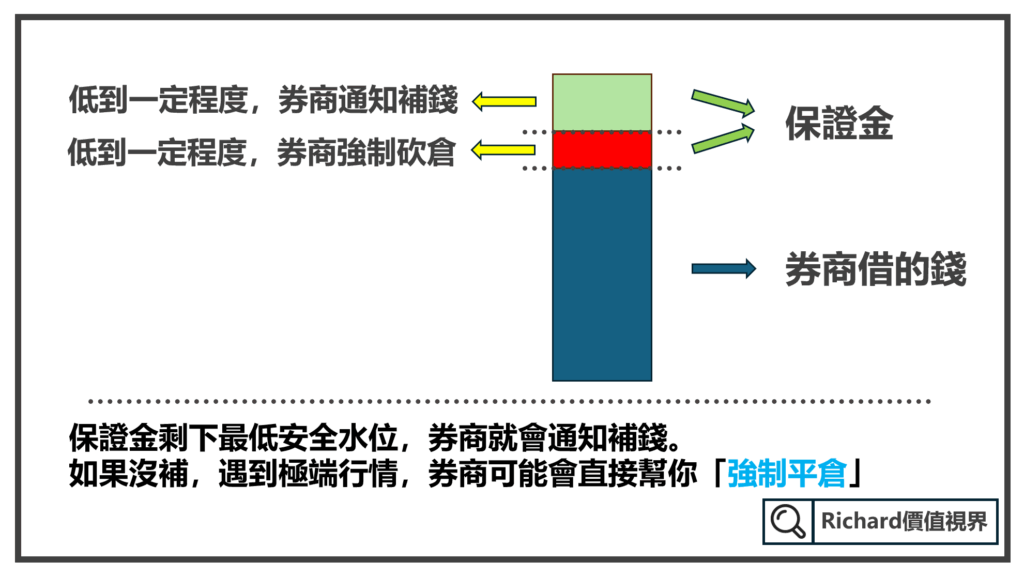

保證金風險

前面提到過,期貨和選擇權要先繳「保證金」才能操作。

那保證金到底是什麼呢?

簡單來說,就是你先拿一小筆錢出來當押金,再加上券商幫你墊的錢,才能去玩這麼大的商品。

當然,券商不是做慈善的。他只想收手續費,至於賺錢歸你、虧錢也要你自己扛。

問題來了:如果行情對你不利,虧損會直接從保證金裡扣。

一旦扣到只剩下最低安全水位,券商就會通知你「要補錢囉」。

如果你沒補,甚至遇到極端行情,券商可能會直接幫你「強制平倉」,避免風險繼續擴大。

這就是所謂的 保證金風險 ——用槓桿的同時,必須隨時留意你的保證金夠不夠,否則就可能被迫出場。

其他投資風險

軟體風險

下單的時候,我們都是透過券商提供的軟體來操作。

但問題是,當市場突然出現大行情、大家同時急著下單時,軟體也可能因為流量太大而「塞車」甚至直接當機。

你想買、想賣,卻按了沒反應,等到能動作時,行情早就變了。

這就是 軟體風險 ——不一定是你操作錯,而是工具不給力。

💡Richard|日常補充

要準備後路!手機軟體當機要能從電腦上的軟體處理股票,在不然就是聯絡營業員處理!心理風險

當突發事件造成市場大跌時,投資人往往最先崩潰的不是資金,而是心態。

大家心裡想的通常都是:「先砍再說,等行情穩一點再買回來。」

但如果大家都這樣做,即使是很有價值的股票,也會被賣得又急又深。

理論上,這種時候反而常是「撿便宜」的好機會。

不過,如果你還加了槓桿,情況就可能完全不同——行情一跌,保證金不足,很可能還沒等到反彈,你就被強制平倉,連撿便宜的資格都沒有了。

如何避開投資風險

其實,不管做什麼投資,都一定會有風險。

我們能做的不是完全消除風險,而是讓自己在風險來臨時,還能站得住腳,繼續活下去。

以下兩個基本觀念,是降低投資風險的好方法:

不要 All in

盡量不要把所有資金都壓在同一檔股票身上。

就算你再怎麼了解一家公司,它的前景和財報都很漂亮,也依然可能發生意料之外的事情。

舉例來說,公司老闆如果突然捲款跑路呢?這種情況機率雖然非常低,但並不是完全不可能。

分散資金,就是在幫自己留後路。

事先規劃

投資前,一定要先想好「萬一」會發生什麼事。

在進場之前,可以先問自己:

- 我為什麼要進場?

- 如果價格漲(或跌)到某個位置,我要怎麼處理?

- 停損要設在哪裡?

事先寫好劇本,當真的遇到狀況時,就比較不會慌亂,而是能按照規劃來執行。

為什麼會大跌?漲多修正與投資風險的常態

回到朋友說的那句話:「XX說只是漲多回檔,但也回太多了吧!」

很多人看到指數單日大跌,第一反應就是驚訝與恐慌。

不過,這時候不妨把時間格局拉遠來看。 如果我們放到日線架構,你會發現,這次的下跌其實沒有想像中那麼誇張。

突然發現,這個時間格局來看,似乎就跌的不多了。

回顧一下,從4月川普初次宣布關稅後,指數一度跌到17000點附近,之後一路漲到現在,整整上漲了7000點。

漲勢連續了這麼久,本來就難免會出現回檔修正。

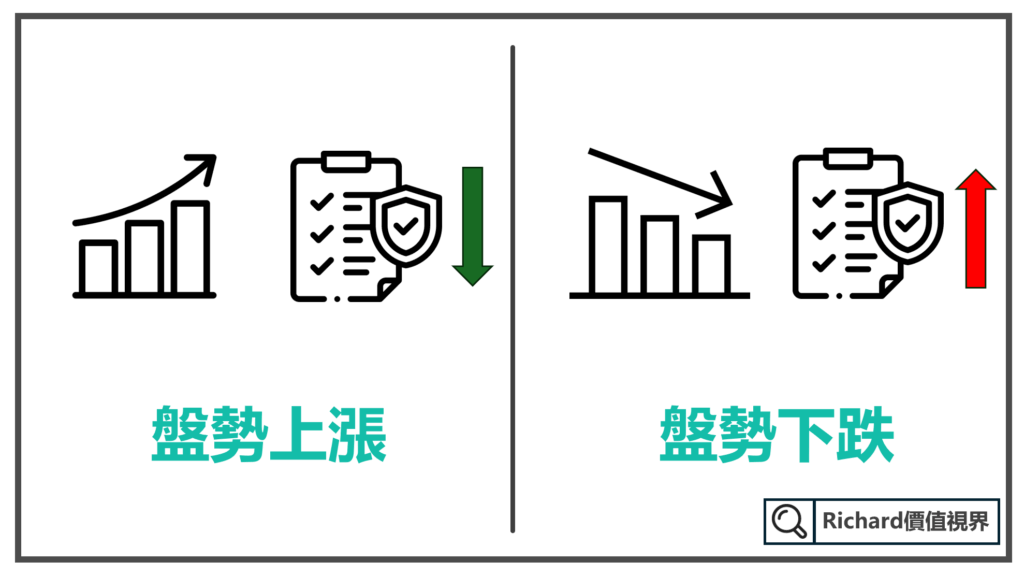

在這樣的過程中,一方面獲利的投資人會想落袋為安,另一方面,越來越多人覺得投資風險增加,不敢再追高,甚至反手放空。

多空交戰,就像一條橡皮筋,一直往同一方向拉,反作用力也會越來越強。

所以,與其害怕下跌,不如把它看成市場的日常循環。

只要心裡有準備、策略有規劃,這些下跌就只是投資風險管理中的日常一環。

我的投資風險管理方式:避險、心理準備與快狠準

過去也發生過很多次:股票帳面上獲利不錯,卻遇到大盤突然回檔,頓時不知所措。

每一檔股票看起來都還不錯,結果猶豫不決、不知道該賣哪一檔。

最後往往面臨的就是整體股票一起大幅回檔,原本的獲利甚至反轉成虧損...

經過這些經驗,我才慢慢學會:投資不能光看漲幅,更要懂得降低投資風險,並建立自己的投資風險管理方式。

那麼,我是怎麼做的呢?這裡整理三個重點來分享。

心理建設

漲多容易回檔,尤其從歷史經驗來看,七到九月往往是盤勢容易修正的區間。

從四月一路漲上來,已經連續三到四個月沒有像樣的下跌修正,漲勢過度順暢,本身就是一種風險訊號。

試想,如果你手上有股票,而且已經有不錯的獲利了,當大盤突然急跌時,第一個反應是不是會想「趕快賣掉、先把獲利放進口袋」?

當大部分人都這樣想、同時動作時,下跌自然就會跌得又急又狠。

因此,在這段期間,我給自己一個心理建設:只要察覺盤勢不對勁,就要快狠準地出場,不要猶豫。

這樣才能避免小回檔變成大虧損。

💡Richard|日常補充

在投資路上,從不同人角度來思考是很重要的!

避險操作

有心理建設後,下一步就是實際的避險操作。

市面上常見的避險方式有很多種,最普遍的就是利用期貨、選擇權的空方策略,或者直接融券放空一些自己不看好的股票,降低投資風險。

投資風險管理工具一:融券放空

一般來說,買股票是「先買後賣」,希望股價漲了再賺價差。

那有沒有方法能在股價下跌的時候獲利呢?

答案就是:融券放空。

融券放空是什麼?

簡單來說,步驟是:

- 向券商「借」股票(這就是所謂的融券)。

- 把借來的股票先賣掉,拿到現金。

- 等股價真的跌下來,再花比較少的錢把股票買回來,還給券商。

- 中間的差額,就是獲利。

就像是先「借」一樣東西賣掉,再等它變便宜時買回來歸還。

投資風險管理工具一:期貨與選擇權(較為進階)

除了融券,還有更進階的工具──期貨與選擇權。

這些工具有槓桿,風險也更大,但就像一把刀,危不危險其實取決於怎麼使用。

這次我的做法是利用選擇權空頭價差,這是一種常見的避險策略:

- 我先付出一點權利金,等於「買保險」。

- 如果市場真的崩跌,雖然股票部位會有獲利回吐,但選擇權的獲利會放大,等於對沖了風險。

- 如果市場繼續漲,那股票還是繼續獲利,而權利金歸零,算是保險費的概念。

這就像日常生活裡「買保險」:不一定會用到,但一旦遇到狀況,它能幫你減少衝擊。

動作果斷

最後一點,就是要果斷執行,而不是在下跌的時候,還不斷告訴自己:「只是暫時的啦,會反彈吧,等漲回來我再賣。」

當然,市場下跌並不代表一定會一路崩盤。我強調的其實不是預測,而是投資風險管理。

在投資世界裡,能「不敗」並且「活得夠久」的人,才是最後的贏家。而「活得夠久」的關鍵,就是守住本金。

這次的下跌,有可能只是暫時修正,接下來行情可能繼續往上走。但萬一這波跌勢真的成為趨勢的起點呢?

若沒有動作,就很可能像過去的我一樣——猶豫不決,不知道該賣哪一檔,結果眼睜睜看著獲利全數回吐,甚至陷入虧損。

因此,果斷動作並不一定是「全數清倉」,而是降低持股水位,為自己留下一些安全空間。

👉 因為投資不是比誰賺得快,而是比誰先懂得避開風險。

投資虧損怎麼辦?3步驟重新調整步調

即使再小心、再注意風險,在投資市場中還是難免會遇到虧損。

那麼,一旦虧損發生,我們該怎麼辦呢?

特別是剛開始投資的新手,如果一開始就遇到讓自己很難受的虧損,更需要有一套方法幫助自己走出來。以下 3 個步驟,可以讓你慢慢調整回來:

- 停下來 → 先停損,接受虧損的事實。最重要的是先冷靜下來,把心態穩住。

- 分析原因 → 想一想,這次的虧損是因為自己操作錯誤?違背了紀律?還是單純碰上了不擅長的市場?

- 調整策略 → 找出原因後,就該做出調整。優化自己的投資策略,再重新出發。

虧損雖然痛,但往往也是累積經驗的最好時機。

隨著經驗越來越多,你會發現,即使再遇到突發情況,也能更從容、更有自信地面對市場。

投資風險管理的四個啟示

最後,整理四個簡單卻實用的投資風險啟示:

- 漲多要保持警覺:股市不會只漲不跌,漲勢的背後往往潛藏著獲利了結的賣壓。

- 避險就是保險:當想參與行情、又擔心下跌時,適度的避險能進可攻、退可守。

- 心態重於技術:在投資風險管理裡,最怕的不是技術不足,而是情緒凌駕理性。慌亂之下做出的決定,往往才是造成重大損失的原因。

- 出手必須果斷:沒有規劃、缺乏心理準備,只會讓你在關鍵時刻猶豫,最後看著虧損擴大,心態更難穩住。

結語:下跌,是投資風險的一部分

快速下跌,對於沒有心理準備的人來說,是個災難。

然而對於有準備的人來說,只是個日常,甚至有可能是淺在的機會,尋找過於便宜的股票。

我們很難在下跌前將所有股票賣出,接著又在最低點將股票全數接回。

而是在相對高的位置做適時的獲利減碼,避險,等到修正時,才有更多資金尋找便宜的股票。

真正的投資風險管理,不是完全避開下跌,而是每次下跌後依然能站起來,繼續前進。

我是 Richard,有任何問題都歡迎在下方留言問我。

如果你想讓自己的交易更穩定、少一點情緒、多一點方法,

也可以訂閱我的電子報。

這樣在我發佈新文章、分享交易觀點或更新新的工具時,

你都能在第一時間收到通知。

希望能陪著你一起建立更穩定、可重複的交易方式。

如果有想私下和我說的,也歡迎寄信到這:info@r-alphagrow.com

謝謝大家,我們下次見。

如果覺得寫得不錯,也可以動動手指分享喔。你們的分享是我產文的動力!

👇👇👇